10月21日,北京市教委等四部门日前正式发布《关于开展2021年度北京市综合防控儿童青少年近视工作评议考核的通知》,要全面评议考核各区人民政府2021年度儿童青少年近视防控整体推进情况,对考核结果排名靠前的区,在宣传典型经验、遴选推荐专家和改革试验试点等方面予以倾斜。

青少年近视防控纳入政府绩效,考核涉及人员设备

国家高度重视青少年近视问题,近年来,连续出台多项政策推动青少年近视防控,2018年8月30日,教育部牵头,联合国家卫健委等八部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》,将近视防控上升为国家策略, 将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标。而此次北京根据《综合防控儿童青少年近视实施方案》将对市内各区进行近视防控成果考核。

据悉,此次考核项目包括建设专业力量、加强监测干预,优化办学条件、改善用眼环境,配备人员设备、开展检测筛查,减轻学业负担、贯通体育锻炼,实施家校联动、发挥家庭作用,重视科普宣传、推进健康教育,运用信息技术、建立健康档案,降低近视发生、严格评议考核等落实情况。

青少年近视形势严峻,传统防控方案难以支撑

近些年来,由于电子产品的过度使用和文化课学习负担的增加,我国青少年的用眼负担逐步增大。2020年我国青少年总体近 视率达52.7%,已高居世界第一,而且随着年级的升高,近视情况加剧,初高中学生的近视率已分别增至70%、80%以上。

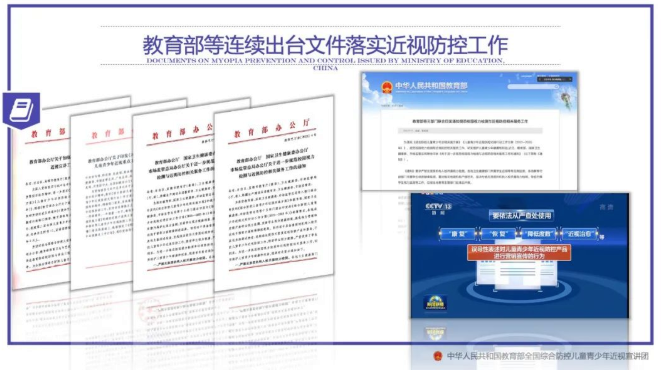

疫情之下,学生上网课频率越来越高,户外运动的时间相对减少,导致我国青少年近视问题持续恶化,如何有效控制近视率成为各地政府面临的棘手问题。

青少年被迫在家上网课

近视防控手段以视力训练为主,教育部提倡户外2小时运动,青少年在自然环境中,通过看近、看远锻炼睫状肌和晶状体,达到近视防控的目的。

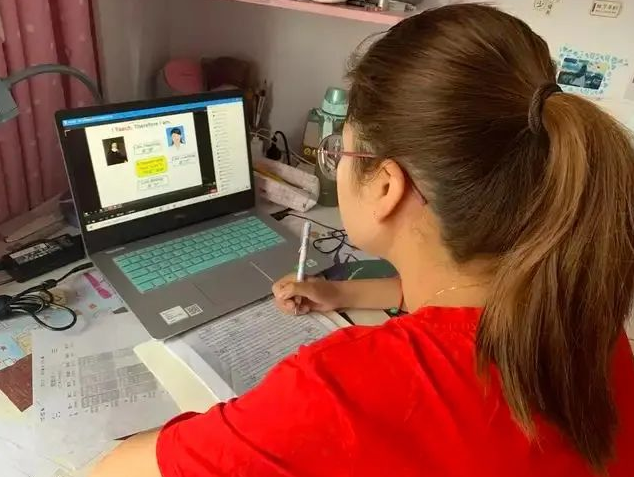

然而传统的近视防控方案也是针对青少年进行视力训练,基本原理同样是锻炼睫状肌和晶状体,然而限于技术水平,弊端较为明显。

首先就是近视防控效率较低,传统视力训练方案比较耗费时间,通常训练一次要花费1.5个小时左右,对于学习时间宝贵的青少年来说,这个时间成本很高。

其次,训练过程体验较差,如串珠子、反转拍、同视镜等传统视力训练方案,训练起来枯燥乏味,青少年很难坚持。

反转拍图片

再者,部分训练方案存在安全隐患,例如针灸、按摩等传统中医手段,高度依赖职业人员的经验和水平,在操作中,稍有不慎,就容易对青少年的眼睛造成伤害。

限于传统训练方案的种种弊端,很多青少年在巨大学习压力下,难以持续进行视力训练,度数持续增长,最终被迫戴上眼镜。

大眼猫裸眼3D技术将推动视力训练革命性发展

早在裸眼3D技术诞生之初,医学界就已经开始针对其在对近视防控效果进行了研究:武警后勤学院天津附属医院通过给6—12岁的孩子使用3D立体视觉训练后视力得到有效的提升(视力提高两行以上)总有效率为83.9% [1];广东省佛山市第二人民医院在给6—17岁的中轻度(近视600度以内)的孩子做3D视力训练的临床报告中指出:“3D视力训练联合睫状肌运动训练可有效提升青少年的视力,改善其视觉功能,控制近视度数的发展” [2]。

大眼猫在国内率先将裸眼3D技术应用到青少年近视防控领域,自诞生以来,持续帮助青少年近视防控,深受广大客户喜爱,鉴于大眼猫对行业革命性推动作用,获得多个地方政府的高度重视。

大眼猫作为南充城市名片参展第四届中国西部国际投资商贸洽谈会

大眼猫裸眼3D近视防控技术,相较传统视力训练方案,具有革命性优势。

1、节省视力训练时间

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长、上海眼视光研究中心主任,周行涛教授及其团队临床研究证明:经过11分裸眼3D训练,调节滞后量有明显降低,调节灵敏度有明显增加。使用大眼猫裸眼3D视力训练,11分钟就能达到2小时视力训练效果。

2、科学先进性

大眼猫裸眼3D视觉训练仪可诱导出不同眼调节力,根据眼调节力制定科学的视觉训练方案,进行视觉优化。

3、安全优势

裸眼3D视觉训练不手术、不吃药、不针灸、不按摩、非侵入式、无强光刺激,属于眼球运动训练,是非常安全的视力训练方案。

4、趣味性和可持续性

大眼猫裸眼3D丰富趣味的3D片源,真实的出屏效果,让青少年天然感兴趣,兴趣是自律的最大动力,优异的体验性,让青少年能够坚持训练,这就保证了视力训练的可持续性。

5、灵活性

随时随地方便地训练,灵活方便,增强场景依从性

儿童青少年近视防控工作事关孩子健康成长,关系到千家万户,任重道远,关键要做好“防”和“控”,进而推动建立科学的近视防控体系。

大眼猫以让孩子轻松远离近视为使命,不断通过裸眼3D技术创新推动近视防控行业革新,守护千万儿童青少年的清晰视界

当然,做好儿童青少年近视防控需要政府职能部门、家庭、学校、社会组织、等各尽其责,齐抓共管,形成合力。

参考资料

1,3D立体视觉训练对学龄轻度近视儿童视力的影响 ·《武警后勤学院学报:医学版》

2,3D视力训练联合睫状肌运动训练在矫正青少年近视中的应用研究 · 护理实践于研究2018年第15卷第3期